|  SCOMPOSIZIONE DI FORME E DI PAROLE SCOMPOSIZIONE DI FORME E DI PAROLE

Il Futurismo, uno dei più grandi fenomeni culturali del ‘900 e che ha avuto la sua culla in Italia, ha goduto di grande celebrità nel primo ventennio del XX secolo, si è evoluto in forme sempre più esauste nel secondo ventennio e si è praticamente estinto all’inizio degli anni ’40 con la morte del suo fondatore Filippo Tommaso Martinetti nel 1944. Poi è sceso l’oblio motivato da alcune posizioni ideologiche del movimento considerato terreno di coltura e poi fiancheggiatore del Nazionalismo e del Fascismo; la frase di Boccioni “che gli Italiani abbiano finalmente la gioia inebriante di sentirsi soli, armati, modernissimi, in lotta con tutti e non pronipoti assopiti di una grandezza che non è più nostra” non poteva aver eco nell’Italia del secondo dopoguerra dominata dalla cultura marxista. Soltanto nel 1980 la mostra a Torino “Ricostruzione futurista dell’universo”, quella del 1986 a Palazzo Grassi a Venezia “Futurismo e Futurismi” ed infine quella di Roma nel 2001 al Palazzo delle Esposizioni hanno riacceso l’interesse sul movimento visto e studiato con occhio pacato e libero da condizionamenti ideologici. Il Futurismo, uno dei più grandi fenomeni culturali del ‘900 e che ha avuto la sua culla in Italia, ha goduto di grande celebrità nel primo ventennio del XX secolo, si è evoluto in forme sempre più esauste nel secondo ventennio e si è praticamente estinto all’inizio degli anni ’40 con la morte del suo fondatore Filippo Tommaso Martinetti nel 1944. Poi è sceso l’oblio motivato da alcune posizioni ideologiche del movimento considerato terreno di coltura e poi fiancheggiatore del Nazionalismo e del Fascismo; la frase di Boccioni “che gli Italiani abbiano finalmente la gioia inebriante di sentirsi soli, armati, modernissimi, in lotta con tutti e non pronipoti assopiti di una grandezza che non è più nostra” non poteva aver eco nell’Italia del secondo dopoguerra dominata dalla cultura marxista. Soltanto nel 1980 la mostra a Torino “Ricostruzione futurista dell’universo”, quella del 1986 a Palazzo Grassi a Venezia “Futurismo e Futurismi” ed infine quella di Roma nel 2001 al Palazzo delle Esposizioni hanno riacceso l’interesse sul movimento visto e studiato con occhio pacato e libero da condizionamenti ideologici.

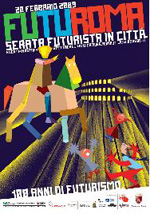

Il Futurismo nacque il 20 febbraio 1909 allorché a Parigi sul “Figaro” fu pubblicato un manifesto, firmato da Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni e Severini, nel quale venivano enunciate le tesi alla base del movimento: rottura con il passato, polemica contro l’accademismo, celebrazione della civiltà meccanica e del suo dinamismo, ammirazione per ogni sorta di energia ed aggressività, distruzione della sintassi tradizionale per una ricerca di immediatezza e di sincerità di espressione. Successivi manifesti a cui aderirono Balla, Soffici, Sironi, Prampolini ampliarono il campo d’azione del movimento giungendo nel 1910 al “Manifesto tecnico della letteratura futurista” in cui viene enunciato il principio delle “parole in libertà” con parole, suoni, rumori, colori, fusi in sintesi nuove; seguirono il “Manifesto della pittura futurista”, il “Manifesto della musica futurista” e nel 1915 il “Manifesto della ricostruzione futurista dell’Universo”, tutti celebrano una nuova idea dell’arte legata alla velocità, al dinamismo, alla continuità del moto. Nazionalisti, interventisti, innamorati dell’azione e del potere purificatore della guerra, i Futuristi appoggiarono l’entrata dell’Italia nella I Guerra Mondiale e si arruolarono in massa; nel 1916 morirono Boccioni e Sant’Elia ed altri furono feriti. Dalla fine della guerra con il ritorno all’ordine sociale imposto dal Fascismo e quello nel campo artistico suggerito da “Valori Plastici” inizia la fine del movimento e molti artisti pur non rinnegando il passato futurista trovarono stili più personali e diversi; alcuni come Carrà. Sironi, Soffici, Fumi, superando il Futurismo riallacciarono un dialogo con la pittura figurativa tradizionale. Comunque l’influenza del movimento oltre che nella pittura durò fino agli anni ’40 anche nel cinema, nel teatro, nelle arti applicate. Per ricordare il centenario del “Manifesto” le Scuderie del Quirinale hanno organizzato, con il Centre Pompidou di Parigi e la Tate Modern di Londra, una mostra che ripercorre i circa trenta anni di esperienza e cultura futurista esponendo opere di alto significato simbolico di Boccioni, Carrà, Russolo, Severini e di altri artisti che successivamente superarono il Futurismo giungendo ad altre forme artistiche. Il Futurismo fu fenomeno tipicamente italiano ma altri fermenti culturali si agitavano nell’Europa del primo decennio del XX secolo e la mostra analizza e confronta il Futurismo con un coevo movimento francese, il Cubismo. Questa corrente artistica iniziò a manifestarsi con un dipinto di Braque commentato da Matisse come “piccoli cubi”; la frase ebbe fortuna e passò ad indicare uno stile che vedeva la forma materiale sotto l’aspetto di solidi geometrici disposti su piani nettamente accentuati. Questo movimento si incontrò con Picasso che sotto l’impulso della scultura delle popolazioni dell’Africa subsahariana aveva dipinto le “Damioselles d’Avignon” con violente ed elementari semplificazioni delle forme. Aderirono al movimento anche poeti, scultori ed intellettuali che dettarono il fondamento dell’arte cubista: scomposizione dell’oggetto o della persona da ritrarre e sua ricostituzione in forme geometriche poste su più piani. Anche il Cubismo perse consistenza dopo gli anni ‘20 del XX secolo superato da altre forme di avanguardia. In mostra a diretto contatto con le opere futuriste sono esposti dipinti di Picasso, Braque, Duchamps, Picabia, Leger e di altri artisti in un vivace dibattito tra avanguardie.

Una scomposizione di forme alla vigilia della Grande Guerra che segnò l’inizio della scomposizione di un mondo e di una società che per secoli avevano vissuto basandosi su valori, costumi, etica, economia, vita sociale.

Roberto Filippi |